项目简介

青海果洛州增压增氧活动中心占地面积461.65平方米,建筑面积669.91平方米,地上两层,项目目标是在有限的增量成本下,基于当地高寒高海拔的气候条件,充分利用丰富的太阳能资源,借鉴被动式建筑技术体系,采用高效的低能耗辅助供热系统,充分利用可再生能源,营造室内温湿度适宜、富氧增压的近零能耗绿色建筑。 本项目由中国建筑科学研究院有限公司提供全过程服务,包括方案设计、施工图设计、施工、机电顾问、近零能耗建筑咨询和绿色建筑咨询。

项目基本信息

| 建筑类型: | 其他 | 供暖空调面积: | 669 ㎡ |

| 建筑面积: | 669 ㎡ | 建筑层数: | 2 |

| 气候区: | 严寒 | 单位面积造价: | 9000 元/㎡ |

| 窗墙比: | 0.28 | 同类建筑造价: | --- |

| 体型系数: | 0.28 | 竣工年份: | 2019 |

公众日信息

- 开放日期: 暂无数据

- 详细地址: 果洛自治州

- 联系人: 暂无数据

- 联系人电话: 暂无数据

- 联系人邮箱: 暂无数据

围护结构指标

| 技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |

| 屋面传热系数(W/㎡K) | 0.12 | 0.28 | --- |

| 外墙传热系数(W/㎡K) | 0.12 | 0.38 | --- |

| 外窗传热系数(W/㎡K) | 0.8 | 2.7 | --- |

| 外窗太阳得热系数SHGC | 0.45 | --- | --- |

| 气密性(n50/h) | 0.5 | --- | --- |

| 遮阳系数 | --- | --- | --- |

能耗指标

| 技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |

| 单位面积供热负荷(W/㎡) | 36.6 | --- | --- |

| 单位面积供冷负荷 (W/㎡) | --- | --- | --- |

| 单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 17.6 | --- | --- |

| 单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |

| 终端电耗(kWh/㎡a) | 15.0 | --- | --- |

| 一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 50 | --- | --- |

| 建筑能耗统计: 供热/供冷,照明 | |||

节能技术应用

| 被动技术 | 主动技术 |

| 自然采光 | 高效照明 |

| 自然通风 | 节能电器 |

| 遮阳 | 机械通风热回收 |

| 光导技术 | 热水热回收 |

| 地道风 | 置换通风 |

| 储热 | 辐射供冷/暖 |

| 被动式得热 | 空气源热泵 |

| 绿植 | 水源/地源热泵 |

高性能围护结构

高性能围护结构

本项目形体紧凑,体型系数仅为0.28;利用当地太阳能资源丰富的特点,在建筑南侧设置大面积阳光房,项目南向窗墙比为0.74,在冬季可利用阳光房收集太阳得热,提高室内温度,降低取暖需求;在夏季,设置大面积可开启的外窗,避免阳光房过热。在东、西、北三个方向减少开窗,窗墙比分别为0.13、0.10和0.16,降低传热损失。在顶部设置斜屋顶,在美化建筑造型的同时,结合设置太阳能集热器,补充室内供暖,并在顶部开启天窗,引入自然光线,减少照明负荷。

可再生能源利用

可再生能源利用

果洛地区有丰富的太阳能资源,,本项目设置坡屋面造型以增加太阳能得热,在适宜朝向设置多块热管型太阳能集热装置,收集的太阳能热水优先供给生活热水储水罐,用来提供活动中心的生活热水;当生活热水罐中水温达到要求后,切换阀门,用太阳能热水加热15m³的太阳能蓄热水箱,蓄积的热量将用于预热新风或加热地暖盘管回水。 果洛地区风能资源丰富,年平均风速大于5.1m/s,大风日数大于70天,具有很好的利用价值。本项目在场地中设置两台20kW水平轴风力发电机,为本项目及周边提供电力。

冷热源系统

冷热源系统

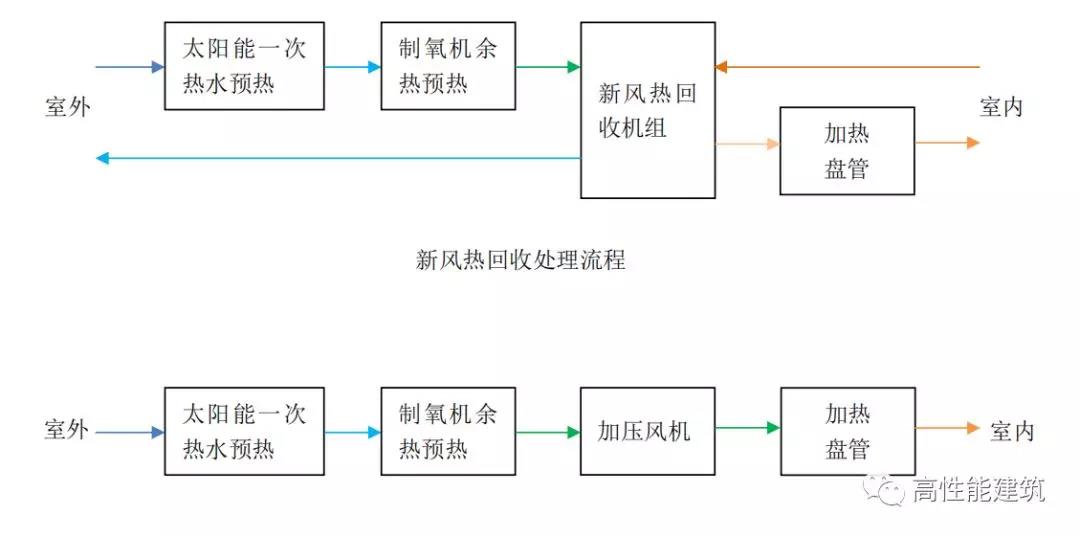

在严寒的冬季,果洛地区室外温度低于-20℃,如果处理不当,加热寒冷的室外新风的负荷将产生很大的能耗。由于本项目希望维持室内较高的正压,必须充分借鉴被动房高气密性措施,通过加强建筑气密性,减少不必要的无组织渗透风和因加压造成的漏风。此外,本项目设计多级新风加热策略,首先当太阳能辐射充足时,利用太阳能防冻液一次热水预加热新风,然后在制氧装置运行时利用制氧装置的预热,进一步加热室外新风,然后新风经过高效热回收装置或直接通过加压机组进入室内,当新风工况不能满足室内舒适度要求时,可进一步使用太阳能蓄热水罐中的热水或空气源热泵加热。 为节约成本,本项目采用低温空气源热泵作为主要辅助热源,在-20℃时能够正常供热,供水温度35-40℃,为提高空气源热泵蒸发温度,将制氧机组排风位置布置在空气源热泵室外机附近,并设置排风罩,改善气流组织,尽量利用较高温度的排风改善低温空气源热泵工况,延长空气源热泵工作时间,提高制热效率。

能耗数据分析

暂无能耗数据分析数据

项目影响

本项目探索在高寒高海拔地区,在有限的成本约束下,通过被动式建筑设计及可再生能源利用,建造增压、增氧、温湿度适宜的近零能耗绿色公共建筑。项目借鉴当地建筑要素,通过体型控制和阳光房的设置,设置多种室内环境缓冲区,利用坡屋顶获得更多的太阳能得热,提高建筑气密性,利用自然得热降低供热负荷。充分利用制氧设备的预热和太阳能得热,改善空气源热泵工况,采用热回收效率大于80%的新风机组,结合当地丰富的太阳能资源和风能资源,尽量减少化石能源消耗。项目由中国建筑科学研究院有限公司提供设计、咨询、顾问、检测、认证、科研的全过程服务,目标是将本项目建设为高寒高海拔地区的近零能耗公共建筑典范。